编者按:近日,南通市第一人民医院脊柱外科研究团队在脊髓损伤神经修复机制研究领域取得重大突破,其研究成果正式发表于国际重要期刊《Redox Biology》。该项研究系统性揭示了巨噬细胞衰老在神经再生障碍中的作用机制,并提出基于GLP-1R激活的新型治疗策略。在这一具有高度创新性与临床价值的工作中,北京大学长三角光电科学研究院施可彬教授团队为课题提供了关键技术支持,其团队凭借先进的无标记全景活细胞成像等技术,助力该研究对脊髓损伤机制展开深入探究,精准解析细胞层面变化,为揭示新治疗策略筑牢技术根基,充分彰显我院在医疗科研等跨领域科研合作中的技术优势与担当 。

以下内容转载自公众号“南通一院发布”

2025年9月3日,我院脊柱外科、脊柱脊髓疾病研究所团队在中科院1区TOP期刊 《Redox Biology》(IF 11.9)在线发表题为“GLP-1R activation restores Gas6-driven efferocytosis in senescent foamy macrophages to promote neural repair”(GLP-1R激活可恢复衰老泡沫巨噬细胞中由Gas6介导的胞葬作用,从而促进神经修复)的研究成果,这也是该团队今年发表的第二篇影响因子超10分的原创性研究论文。

本研究获得北京大学长三角光电研究院施可彬教授团队的技术支持。我院副院长兼骨科首席专家崔志明教授、脊柱外科钱湛瑒博士后、泰州市人民医院骨科李海俊教授为该论文通讯作者,博士研究生夏明杰为该论文第一作者。

研究内容

脊髓损伤(SCI)主要由高空坠落、交通事故等创伤引起,常导致患者运动和感觉功能丧失,严重影响患者的生活质量,给家庭以及社会带来巨大负担。当前,临床上尚缺乏有效改善SCI后神经功能恢复的治疗手段。

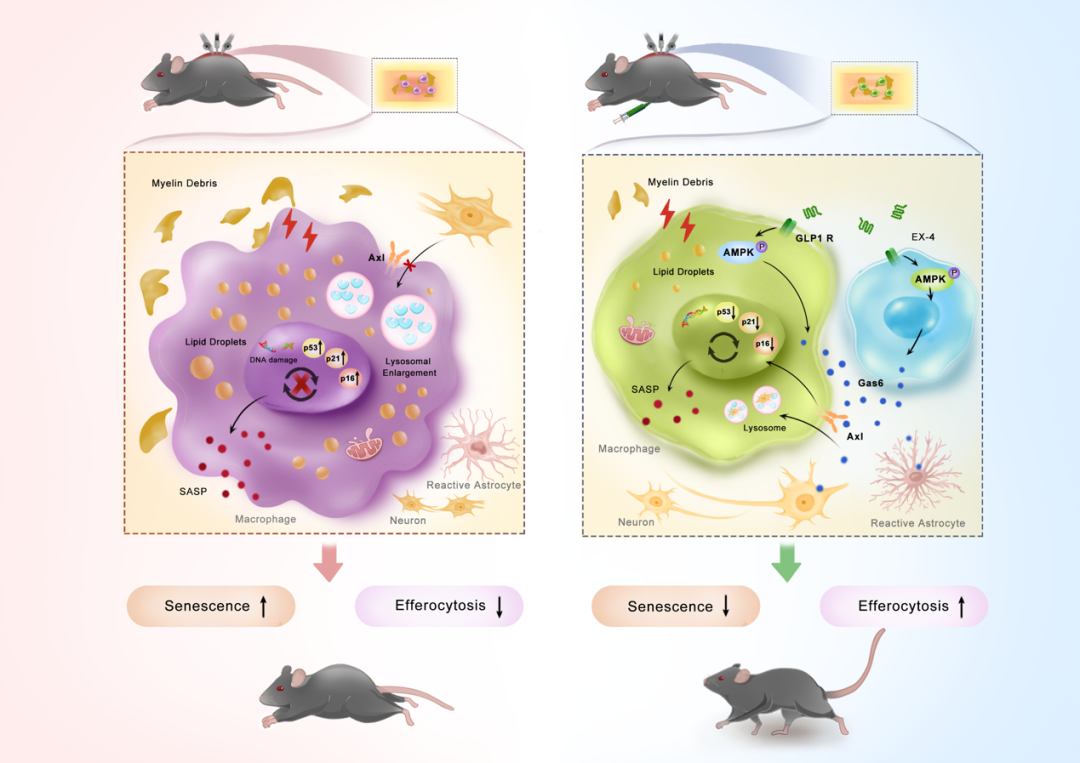

该研究聚焦SCI后髓鞘碎片(MD)积累引发的持续神经炎症与再生障碍。尽管巨噬细胞负责清除MD,但过度吞噬会导致其转化为泡沫细胞并发生衰老。研究团队通过构建小鼠SCI模型,结合单细胞测序生信分析、无标记全景活细胞成像、分子对接与动态模拟等技术,发现MD吞噬诱发巨噬细胞衰老,伴随胞葬功能下降,进而促进星形胶质细胞疤痕形成和神经元凋亡。GLP-1R激动剂EX-4可通过促进AMPK磷酸化、上调Gas6表达、激活Axl受体,从而逆转巨噬细胞衰老、恢复其胞葬能力,且Ex-4治疗可减轻胶质瘢痕、促进髓鞘再生和轴突生长,改善SCI小鼠运动功能。

该研究首次发现SCI后巨噬细胞在过度吞噬MD后会发生细胞衰老,导致其清除凋亡细胞的能力下降,进而加剧神经炎症、阻碍神经修复;同时系统阐明GLP-1R/AMPK/Gas6/Axl轴在调控巨噬细胞衰老与神经修复中的作用,为SCI的免疫代谢治疗提供了新策略。

团队简介

作为南通地区率先成立的专业脊柱外科团队,我院脊柱外科始终秉持以患者需求为核心的理念,以创新驱动发展,持续探索脊柱外科领域的前沿技术。目前,团队在脊髓损伤的综合救治、颈椎病的精准诊疗,以及脊柱微创化、智能化、精准化手术等方面均位居省内领先水平。

南通大学脊柱脊髓疾病研究所成立于2021年,是一个集脊柱脊髓临床与基础研究、人才培养、新技术与新产品开发于一体的专业研究机构。研究所现专职科研人员4名、兼职科研人员13名,其中博士及博士在读12人。研究所以脊髓损伤、腰腿痛和骨质疏松为主要研究方向,具体包括脊髓损伤修复的分子机制、生物材料修复及临床诊断和治疗,关节突源性下腰痛发病机制及治疗,脊柱生态学和姿势分析,骨质疏松性脊柱骨折的治疗等。

近5年,脊柱脊髓疾病研究所团队在脊髓损伤领域共发表SCI论文40余篇,累计影响因子超过200分;其中中科院二区及以上20余篇(中科院1区9篇),单篇影响因子最高为13.3分。团队先后获得国家自然科学基金、中国博士后面上基金、江苏省自然科学基金等国家级、省市级项目共计约10余项,获得国家发明专利10余项,获得教育部科技进步二等奖、华夏医学科技一等奖、江苏省医学科技三等奖等奖项。科研团队在深入探讨脊柱脊髓生理、病理的同时,注重前沿性基础研究、转化应用研究和临床研究的紧密结合,力争通过基础研究阐明疾病本质,并探寻新的临床诊断和治疗方法。